ズッコケ続けるかつての少年たち

ズッコケ三人組とは児童文学の人気シリーズで、かつて私が読みふけっていた愛読書だった。私は学校が嫌いで、いわゆる不登校児であった。しかし、学校そのものが嫌いなわけではないのである。私自身も自分の心の動きというものをよく理解していないのだが、そういう不可解なものに気付くきっかけをくれたのも本書である。

学校というもの

それは自分にとって長らくの間、得体のしれない肉の渦のようなものだった。

巨大なぶ厚い肉のかたまりで、自分を飲み込もうと「おいでおいで」をするように、うごめいている。周りの子供たちは次々と渦に飛び込んで行くが、私にはそれが理解できず、またそれがますます恐ろしく思えて、ただ橋の上で立ちすくむのだった。今思うと、そういうイメージが常に自分の中にあった。そして今なお、あるのだ。

朝、学校へ行くふりをして、ランドセルを背負ったまま山や海、隣町なんかで時間をつぶして家に帰るような子供だった。当然すぐにバレて学校へ行かされるのだが、それでも行ったり行かなかったりを繰り返した。不気味な渦に飲み込まれるのが、感覚的に耐えられなかったのだろう。教育問題に対して言及するつもりは毛頭ない。ただ私はそうだった、という話だ。

そんなときに読んでいたのが「ズッコケ三人組」シリーズだった。

物語の中に生きていたあの頃

学校の図書室に何冊かあって(図書室は数少ない私の避難所で、図書委員をずっとしていた)、他にもシリーズがあると知った私は母にねだって買ってもらっていた。

当時の私は、おそらく理想の学校生活をその物語の中に見出していた。

現実の学校は嫌でたまらなかったが、その本の中の学校や人間たちはとても魅力的に映った。ズッコケ三人組はズッコケ四人組でもあった。自分をその物語の中にすべりこませ、色んな場所で夢中になって読んでいた。

「トム・ソーヤの冒険」「宝島」「ロビンソン・クルーソー」「十五少年漂流記」などのいわゆる名作児童文学も好きだっだが、やはりどこか「本の中のお話」ではあった。しかし、このズッコケ三人組シリーズは「作り話」という枠組みを超えて、私をその世界の中心へと連れて行ってくれた。日本の小学生という設定も大きかったのだろう。

それは私の救いとなり、また喜びとなり、大人になった今なお心の中に残り続けている。そして、「ズッコケ三人組ファンクラブ」の会員となり、その証である「ズッコケ生徒手帳」に自分の名前を書き入れた時の感動もまだ覚えている。

本当は学校に行きたかった

今こうやって当時の自分を省みると、そういう思いが実は私の中に漂っていたのだろう。

スピノザが言っているように、結局はそれ自体に良いも悪いもない。

ただ単に組み合わせの問題なのだろう。つまり子供と環境の組み合わせが悪いのだ。

どちらか一方に非があるという態度では、それぞれの発展の道から遠ざかってしまう。物事の本質に霞がかかり、レッテルが貼られ、人は盲目的頑固さを持つ。

現にその後、母が私を連れてオーストラリアに移り住んだとき、学校が楽しくてしょうがなかった。そういう逆転現象が起こるとき、人間というものの複雑さ、そして同時にその単純さに驚いてしまうのだ。

そうやって、私は三人組と自然に遠ざかっていったのである。

あのころの三人組とばったり出会う

さて、そんな少年時代を過ごした私が、ブックオフの特売コーナーをウロチョロしているときに「ズッコケ熟年三人組」というタイトルを見つけた時の驚きは、かなりのものだった。

(じゅ、熟したの!?)という衝撃と共に思わず手に取ってしまった。

シリーズが「ズッコケ三人組の卒業式」で終了したのは知っていたが、続編が出版されていることは恥ずかしながら知らなかった。迷わずかごに入れた。220円だった。

どうやらこの続編シリーズは全部で10巻あり、ズッコケ三人組が40歳になったところから再スタートしているようだった。そこから1巻ごとに1年ずつ歳を取り、40~50までの10年間を10巻にまとめたもので、それが2015年に終了となり、合わせて60巻で本当の意味でのシリーズ完結となったようだ。

あのころ小学生だった三人組も、そして私自身も見事に中年となり、それが私の心をとらえたのだろう。気が付けば、残りの9巻をネットでまとめ買いしていた。

ズッコケ続けるかつての少年たち

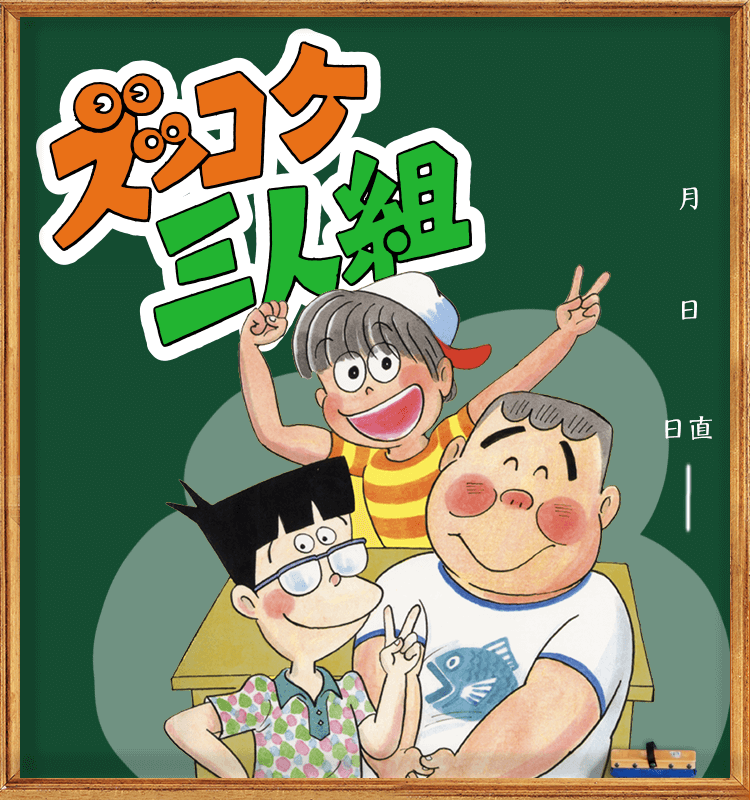

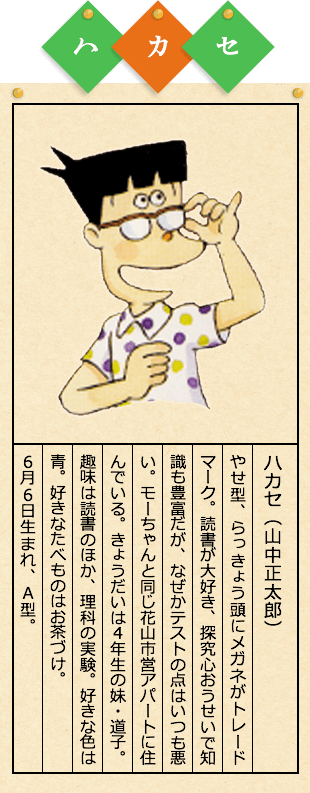

ズッコケ三人組はその名の通り3人の子供たちを中心とした物語だ。活発なハチベエ、のんびり屋のモーちゃん、理屈屋のハカセたち小学生3人組が会社をつくったり、時代を超えたり、はたまた超常現象に遭遇したり、地底人に捕らえられたりと八面六臂の活躍をするのだ。

数十年の時を経て、三人組も大人になっていた。「大人とは、裏切られた青年の姿である」と太宰は表現したが、三人組もそれぞれ裏切られてきたのだ。この物語流にいうと「ズッコケ」てきたのだった。それは読者も同じである。ズッコケ続けてきたもの同士、そこにはなんとも言い難い親しみがある。

ハチベエは実家の八百屋があった場所をコンビニチェーン店にし、そのオーナーとなっている。本人は「本部にのっとられているようなもの」とバーでぼやいている。そしてそのママと浮気をするところから物語は始まっていく。

ハカセも、モーちゃんもそれぞれ「ズッコケ」てきているし、それは今なお進行中なのである。

そんなかつての三人組は、もちろん成長している。そこはきちんと描かれているのだ。彼らの人生の中心は仕事であり、家庭であり、人間関係も物事の見方もそこからはみ出ることはない。あの頃のように、容易に一歩踏み出せない鎖のようなものがある。

しかし、変わらぬところもある。それは「ワクワク」を追いかけるというところである。あの頃ように、ある種盲目的にそれを追いかけることはできないし、そこは大人になったことの制限が付きまとう。でも色んなしがらみの中、3人の中にかつての子供の心が湧き上がってくるのだ。

そして、読者も同様に「ワクワク」するのだ。それはかつて親しんできた物語だからこそ、沸き起こる感情である。

作者である那須正幹氏も、そんなかつての読者たちに存分にサービスをしてくれる。各シリーズで登場した人物、場所、お店などがたくさん出てくるのである。それはもはや自分の中の心象風景であり、それを思い出させてくれるだけでも、価値があるように思えてくるのだ。

自分の見ている世界が唯一の現実ではない

物語とは不思議なもので、現実に起こった出来事よりも鮮明に、あるいは現実味をもって記憶の中に、もしくは意識の中に眠っていることがある。

そういう意味で言うと、人間の持つ空想の力は大変なものがある。

「空想」から「現実逃避」という言葉に結びつける人もいるが、しかし空想とは、実は現実への挑戦でもある。

その中で夢中になっていると、それ自体が現実よりもはるかにリアリティを持って、心の中に立ち上がってくることがある。現実と空想は別物ではなく、むしろ現実の深層に空想があり、逆もまたしかりなのである。互いにリンクしている。空想は現実に厚みを与える。なぜなら空想はそれ自体がひとつの課題であり、挑戦であるからだ。それは、空想するものの成長を促す力を持っている。

河合隼雄の言葉を借りると「自分の見ている「この世界」がすなわち唯一の現実だと思いこむのは浅はかすぎる」のである。現実は平面ではない。実に多層的なのだ。

私の場合、「学校へ行けない」ということが大きな課題であった。それは今なお抱えている課題ともつながるものだ。しかし、この物語の一連の流れの中に自分自身を置くとき、「本当は学校へ行きたいのだ」という自分の隠された思いに気づく。自分にとって大切な物語とは、そういうものの見方を教えてくれるものでもある。

「ズッコケ三人組」は大人になってもあいかわらず「ズッコケ」続けてくれる。そして、大人でもズッコケてもいいんだよ、ということをそっと教えてくれるのである。