ぼくは、はるのこ

外に出ると日に日に風がやわらかくなってきてるので、もうすぐ春がやってくるなあと思う。

昔から、冬の終わりと春の初めくらいの境目に吹く風が好きで、春になると意味もなく散歩していた。

息子がこの季節に生まれてから、春の訪れはさらに特別なものになった。

いつのまにか、息子の誕生日を中心に1年がまわるようになり、春が来ると「ああ、またひとつ大きくなったんだなあ」と感じるようになった。

話は変わるが、最近AIの進化が著しいので、時代に取り残されないように、イラストやら音楽やらを作っている。

実は昔、とある新聞に児童向けの小説を連載したことがあるのだが、その時にイラストを担当してくれた方と行き違いがあり、共同で創作することの難しさを経験したことがあった。

しかし、AIは何度でもなおしてくれるし、しかも使いようによっては無料で描いてくれる。もちろん一長一短はあって、ぶつかりあうことで、創作物が発展することもある。あくまで現時点ではだが、AIは良い意味でも悪い意味でも人と対立しない。

それはさておくとしても、AIの進化はイラストレーターの人たちの仕事にも影響するだろう。今後、こういったことは様々な業種、領域で起こることは容易に予想できるが、それを鑑みても、わきあがってくるワクワクを抑えられない。

イラストを描けない人間からしたら、自分専属のイラストレーターができたようなもので、それがうれしくて曲とそれに合わせたイラストをAIに作ってもらった。

作詞と編集は自分がしたが、それでも自分の能力では作りえないものが、AIの手を借りて出来てしまった。しかも、割と簡単に。

曲はこの時期に生まれた息子に向けたもので、いつか大きくなった時に聞いてくれたらいいなと思って作ったものである。

作曲はSuno AI、イラストはCopliot、LeonardAIという生成AIで作ってもらった。

さくらとうめを混同しているイラストがあるが、まあ多めに見てあげほしい。

しかし、今後AIが映画や小説のみならず、科学的発見や文明まで作るようになるのだろうか。教育、科学、医療なども大きくかわるのだろうか。

多くの人が「人間とは何か」を考えだすようになるのだろうか。

そう考えると、とんでもない時代に生きているように思えてくる。

「子どもの宇宙」/河合隼雄-子どもの無限の広がりと深さ-

ことばを聞こうとしているのではない、裸のたましい

ひとりひとりの子どもの内面には広大な宇宙が存在することを、大人はつい忘れがちである

時々子どもは、親にとって一見不可解な質問をしたり、遊びや行動をすることがある。

それをただ「子どものすることだから」と切り捨てずに、「一体どういう意味があるんだろう?」と考えながら探っていくのが本書である。

それはおそらく天体望遠鏡でのぞいているだけでは理解しえないものだ。ロケットに乗り込み、子どもの宇宙に直接飛び込んで行くことが必要だ、と本書は教えてくれる。そしてそれは、同時に自分自身の宇宙を探索することでもある。

ご存じの方も多いと思うが、著者の河合隼雄は心理学者であり、児童文学にも造詣が深い。

私は元々彼の「子どもとファンタジー」シリーズが好きで、その中で紹介されている本は大体読んだ。

「子どもと宇宙」では、子どもと、その周囲を構成する様々な事象とのかかわりを、河合隼雄の症例や児童文学などに照らしあわせ、「子どものもつ宇宙」の深さと広がりを探求していく。

子どものもろくて深い宇宙

元々人は、良いも悪いも、プラスもマイナスも、陰も陽もないスーパーフラットな状態で生まれてきている、と感じる。

そういう子どもの内側から見た我々大人の世界は、不思議にあふれている。我々が当たり前だと思っていることが、当たり前ではないのだ。

子どもたちが世界と関わりを持つとき、実に様々な人や価値観、事象が彼らのまなざしの元にさらされる。

「なんでみんな死んじゃうの?」「なんで大人になると働くの?」「なんで叩いちゃいけないの?」といった子どもの質問に真正面から向き合う時、うまく説明できずに戸惑ってしまう自分がいることに気づく。

その時、ごまかそうと思えば、いくらでもそうできるのが大人だ。

「それがフツウだから」だとか「みんなソウシテルから」とか「そうキマッテいる」など大人はごまかすのが実に上手い。

しかし、子どもは本質を見抜くことが上手い。直観的に、目の前の大人はたいしたことを言っくれていないことをカンで見抜く。

子どもには、きちんと理由を説明したほうがいい、などと教育論をふりかざすつもりはない。ただ、本書はそういう子どもの質問には、その子どもにとって非常に大切なメッセージが含まれていることがある、と教えてくれる。

私にはもうすぐ5歳の息子がいるが、彼から発せられる言葉にはハッとさせられるものがある。そのときの彼のそのまなざしに、なんだか吸いこまれてしまいそうになる。

それは確かに「宇宙」としか表現できないものなのだろう。

そして、そういう「子どもの宇宙」の存在を明らかにし、我々大人が彼らの「宇宙」を破壊することを防ぎたい、それが本書の主な動機だ、と河合隼雄は述べている。

「家族」「秘密」「動物」「時空」「老人」「死」「異性」が本書ではそれぞれのテーマとして書かれているが、子どもが直面するものは限りない。そして、彼らが感じたもの、考えたもの、作り上げた世界を、大人がいつも簡単に破壊できるのもまた事実である。

「子どもはすごい!」「大人はバカだ!」と言いたいわけではない。子どもにも大人と同様、もしくはそれ以上の底知れぬ宇宙がある。しかしながら、その宇宙はまだ不安定であり、もろいものなのだ。

その宇宙の深さと脆さを大人は知っておいたほうがいいのではないか、という問いかけを本書はしているのだ。それはあまりにも無理解に子どもの宇宙を叩き壊してしまう大人が多い、という事実の裏返しでもある。そこにはもちろん私自身も含まれている。そして多くの場合、子どもには自分の宇宙を守るための対抗手段をそれほど持ち合わせてないのだ。

子どもと死

本書は前述した様々な事象と子どもの関わり合いを述べているが、その中から死について書かれた章を紹介したい。

子どもは思いのほか死について考えている。しかし、そのことを大人に語ることは少ない。言ってみても、大人が不愉快な顔をするだけだったり、たいして意味のあることを言ってくれないことを、彼らはよく知っているのだろう。大人が聴く耳を持っているときのみ、子どもたちは死について彼らの考えを語りかけてくる。そのなかには、大人もはっとするような深い知恵が隠されていることもある。

3.4歳の子どもが死について考えていることを、森崎和江が述べている。(中略)

「なぜ死ぬの?」「死んだらどうなるの?」「ママは死ぬこと、怖くないの?」と問いかけてきたと述べている。その問い方も、なにげない遊びのあいだの思い付きではなかった。(中略)

子どもがこれほど真剣に問いかけてくるとき、親はごまかしがきかない。

「あのね、みんなこわいのよ。でも、元気よく生きるの。ママも、あなたと一緒に、元気よく生きていくから。だから、元気で大きくなってね……」

森崎は正直に自分の考えを語りながら、「ことばを聞こうとしているわけではない裸の魂が、感じられて、子を抱きつつその大きさ重さにふるえた」(中略)

子どもは常にちいさいとは限らない。森崎は、まっとうに応えられぬ自分を責め、「ただひたすら、一緒に生きるからゆるしてね」と心から思っていると、そのうち、子がわたしの背中に小さな手を伸ばし、撫でつつ言った。

「泣かないでね、もうこわいこと言わないから」

母の涙を見て、こどもは健気にも母をなぐさめようとしている。大人が本当に心を開いて接したとき、大人と子どもの地位が反転するときがある。

他にも様々な子どもと死にまつわるエピソードや児童文学作品が紹介されているが、このエピソードがとても印象的だったので抜粋させて頂いた。

これが模範解答だ、とドヤ顔をするつもりはない。子どもによって求められるものは違うし、そもそも答えなどない。しかし、本書でも述べられているように、大切なのは子どもはことばのみを聞こうとしているわけではない、ということだろう。

子どもの魂のふるえと親のそれが共鳴するとき、ふたつの宇宙が広がりと深みをもっていくのではないだろうか。

私自身も、息子に死について聞かれたことはあるが、やはり思いつきで言ったのではなく、もうどうしようもなくなってついに言葉として現れた、という感じだった。

息子はぽつりと「死んだらどうなる」とだけ言ったが、やはり私自身が持ち合わせている知識や経験だけでは到底答えられない問いだった。

私は少し考えて、言葉を選びながら「死んだら、体はなくなるけど、みんなの心の中に残る。一緒にいて楽しかったり、嬉しかったりした思い出がね」と答えたが、果たしてそれがよかったのかはわからない。息子は特に反応しなかったからだ。

しかし、大切なのは言葉やその意味ではなく、その問いに真剣に耳を傾けと一緒に考え、悩みぬく、その態度なのだろう。

機会があれば、もう一度息子とゆっくり考えたらいいなと思う。息子の宇宙に飛び立つことで、私自身の宇宙ものぞくことができるかもしれない。それは、かつての私がいた場所なのだ。

息子の宇宙はどんな風に広がっていくのだろう。できれば、その広がりを邪魔することなく、見守っていけたのなら、親としてはこれほど嬉しいことはない。

河合隼雄の著書は、「子どもと悪」や「大人になることのむずかしさ」など他にもおもしろいものがたくさんある。特に「ファンタジーを読む」は私の最も好きな本のうちのひとつである。

河合隼雄の著書は、「子どもと悪」や「大人になることのむずかしさ」など他にもおもしろいものがたくさんある。特に「ファンタジーを読む」は私の最も好きな本のうちのひとつである。

自分がみている「この世界」がすなわち唯一の現実ではない。現実は思いのほか多層性を持っている。そういうことを丁寧に教えてくれた。彼の言葉に、幾度救われたことだろう。よければ手に取って読んでもらいたい。

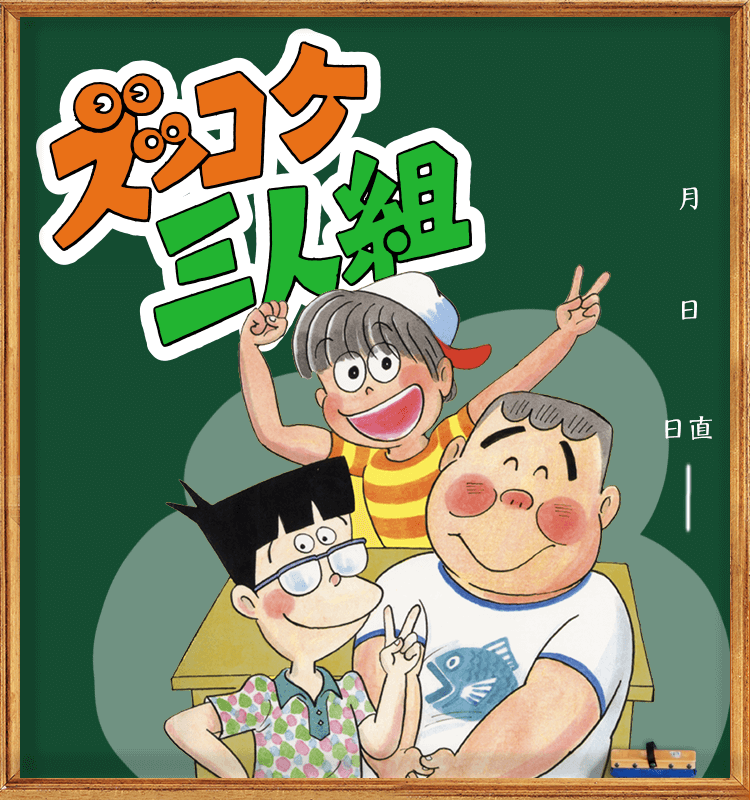

不登校時代のバイブル-ズッコケ三人組-

ズッコケ続けるかつての少年たち

ズッコケ三人組とは児童文学の人気シリーズで、かつて私が読みふけっていた愛読書だった。私は学校が嫌いで、いわゆる不登校児であった。しかし、学校そのものが嫌いなわけではないのである。私自身も自分の心の動きというものをよく理解していないのだが、そういう不可解なものに気付くきっかけをくれたのも本書である。

学校というもの

それは自分にとって長らくの間、得体のしれない肉の渦のようなものだった。

巨大なぶ厚い肉のかたまりで、自分を飲み込もうと「おいでおいで」をするように、うごめいている。周りの子供たちは次々と渦に飛び込んで行くが、私にはそれが理解できず、またそれがますます恐ろしく思えて、ただ橋の上で立ちすくむのだった。今思うと、そういうイメージが常に自分の中にあった。そして今なお、あるのだ。

朝、学校へ行くふりをして、ランドセルを背負ったまま山や海、隣町なんかで時間をつぶして家に帰るような子供だった。当然すぐにバレて学校へ行かされるのだが、それでも行ったり行かなかったりを繰り返した。不気味な渦に飲み込まれるのが、感覚的に耐えられなかったのだろう。教育問題に対して言及するつもりは毛頭ない。ただ私はそうだった、という話だ。

そんなときに読んでいたのが「ズッコケ三人組」シリーズだった。

物語の中に生きていたあの頃

学校の図書室に何冊かあって(図書室は数少ない私の避難所で、図書委員をずっとしていた)、他にもシリーズがあると知った私は母にねだって買ってもらっていた。

当時の私は、おそらく理想の学校生活をその物語の中に見出していた。

現実の学校は嫌でたまらなかったが、その本の中の学校や人間たちはとても魅力的に映った。ズッコケ三人組はズッコケ四人組でもあった。自分をその物語の中にすべりこませ、色んな場所で夢中になって読んでいた。

「トム・ソーヤの冒険」「宝島」「ロビンソン・クルーソー」「十五少年漂流記」などのいわゆる名作児童文学も好きだっだが、やはりどこか「本の中のお話」ではあった。しかし、このズッコケ三人組シリーズは「作り話」という枠組みを超えて、私をその世界の中心へと連れて行ってくれた。日本の小学生という設定も大きかったのだろう。

それは私の救いとなり、また喜びとなり、大人になった今なお心の中に残り続けている。そして、「ズッコケ三人組ファンクラブ」の会員となり、その証である「ズッコケ生徒手帳」に自分の名前を書き入れた時の感動もまだ覚えている。

本当は学校に行きたかった

今こうやって当時の自分を省みると、そういう思いが実は私の中に漂っていたのだろう。

スピノザが言っているように、結局はそれ自体に良いも悪いもない。

ただ単に組み合わせの問題なのだろう。つまり子供と環境の組み合わせが悪いのだ。

どちらか一方に非があるという態度では、それぞれの発展の道から遠ざかってしまう。物事の本質に霞がかかり、レッテルが貼られ、人は盲目的頑固さを持つ。

現にその後、母が私を連れてオーストラリアに移り住んだとき、学校が楽しくてしょうがなかった。そういう逆転現象が起こるとき、人間というものの複雑さ、そして同時にその単純さに驚いてしまうのだ。

そうやって、私は三人組と自然に遠ざかっていったのである。

あのころの三人組とばったり出会う

さて、そんな少年時代を過ごした私が、ブックオフの特売コーナーをウロチョロしているときに「ズッコケ熟年三人組」というタイトルを見つけた時の驚きは、かなりのものだった。

(じゅ、熟したの!?)という衝撃と共に思わず手に取ってしまった。

シリーズが「ズッコケ三人組の卒業式」で終了したのは知っていたが、続編が出版されていることは恥ずかしながら知らなかった。迷わずかごに入れた。220円だった。

どうやらこの続編シリーズは全部で10巻あり、ズッコケ三人組が40歳になったところから再スタートしているようだった。そこから1巻ごとに1年ずつ歳を取り、40~50までの10年間を10巻にまとめたもので、それが2015年に終了となり、合わせて60巻で本当の意味でのシリーズ完結となったようだ。

あのころ小学生だった三人組も、そして私自身も見事に中年となり、それが私の心をとらえたのだろう。気が付けば、残りの9巻をネットでまとめ買いしていた。

ズッコケ続けるかつての少年たち

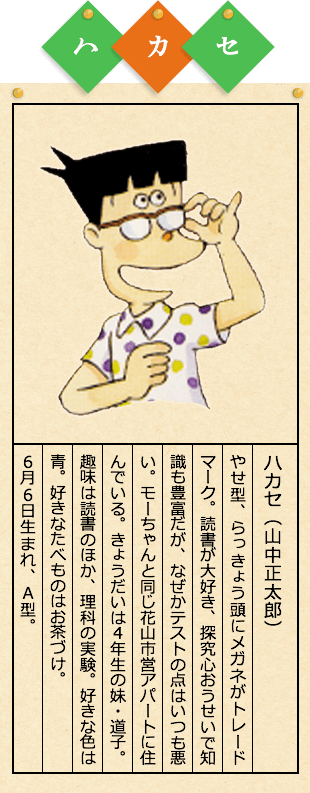

ズッコケ三人組はその名の通り3人の子供たちを中心とした物語だ。活発なハチベエ、のんびり屋のモーちゃん、理屈屋のハカセたち小学生3人組が会社をつくったり、時代を超えたり、はたまた超常現象に遭遇したり、地底人に捕らえられたりと八面六臂の活躍をするのだ。

数十年の時を経て、三人組も大人になっていた。「大人とは、裏切られた青年の姿である」と太宰は表現したが、三人組もそれぞれ裏切られてきたのだ。この物語流にいうと「ズッコケ」てきたのだった。それは読者も同じである。ズッコケ続けてきたもの同士、そこにはなんとも言い難い親しみがある。

ハチベエは実家の八百屋があった場所をコンビニチェーン店にし、そのオーナーとなっている。本人は「本部にのっとられているようなもの」とバーでぼやいている。そしてそのママと浮気をするところから物語は始まっていく。

ハカセも、モーちゃんもそれぞれ「ズッコケ」てきているし、それは今なお進行中なのである。

そんなかつての三人組は、もちろん成長している。そこはきちんと描かれているのだ。彼らの人生の中心は仕事であり、家庭であり、人間関係も物事の見方もそこからはみ出ることはない。あの頃のように、容易に一歩踏み出せない鎖のようなものがある。

しかし、変わらぬところもある。それは「ワクワク」を追いかけるというところである。あの頃ように、ある種盲目的にそれを追いかけることはできないし、そこは大人になったことの制限が付きまとう。でも色んなしがらみの中、3人の中にかつての子供の心が湧き上がってくるのだ。

そして、読者も同様に「ワクワク」するのだ。それはかつて親しんできた物語だからこそ、沸き起こる感情である。

作者である那須正幹氏も、そんなかつての読者たちに存分にサービスをしてくれる。各シリーズで登場した人物、場所、お店などがたくさん出てくるのである。それはもはや自分の中の心象風景であり、それを思い出させてくれるだけでも、価値があるように思えてくるのだ。

自分の見ている世界が唯一の現実ではない

物語とは不思議なもので、現実に起こった出来事よりも鮮明に、あるいは現実味をもって記憶の中に、もしくは意識の中に眠っていることがある。

そういう意味で言うと、人間の持つ空想の力は大変なものがある。

「空想」から「現実逃避」という言葉に結びつける人もいるが、しかし空想とは、実は現実への挑戦でもある。

その中で夢中になっていると、それ自体が現実よりもはるかにリアリティを持って、心の中に立ち上がってくることがある。現実と空想は別物ではなく、むしろ現実の深層に空想があり、逆もまたしかりなのである。互いにリンクしている。空想は現実に厚みを与える。なぜなら空想はそれ自体がひとつの課題であり、挑戦であるからだ。それは、空想するものの成長を促す力を持っている。

河合隼雄の言葉を借りると「自分の見ている「この世界」がすなわち唯一の現実だと思いこむのは浅はかすぎる」のである。現実は平面ではない。実に多層的なのだ。

私の場合、「学校へ行けない」ということが大きな課題であった。それは今なお抱えている課題ともつながるものだ。しかし、この物語の一連の流れの中に自分自身を置くとき、「本当は学校へ行きたいのだ」という自分の隠された思いに気づく。自分にとって大切な物語とは、そういうものの見方を教えてくれるものでもある。

「ズッコケ三人組」は大人になってもあいかわらず「ズッコケ」続けてくれる。そして、大人でもズッコケてもいいんだよ、ということをそっと教えてくれるのである。

恥を知ること-カラマーゾフの兄弟/ドストエフスキー-

カラマーゾフの兄弟を再読しているのだが、父フョードルのこういうセリフが出てくる。

「わたしゃいつも、どこかへ行くと、自分がだれよりも卑劣なんだ、みなに道化者と思われているんだ、という気がしてならないのです。それならいっそ、本当に道化を演じてやろう、なぜってあんたらは一人残らず、このわたしよりも卑劣で愚かなんだから、と思うんでさ」

父親のヒョードルは女にだらしなく、守銭奴で、所かまわずにわめき散らす、どうしようもない人間として描かれている。ドストエフスキー流の表現を借りるならば、「カラマーゾフ的欲望の激流」を体現している男でもある。「たとえ全世界が火事で燃えようと、俺さえ楽しけりゃいい」という原理で生きてきた男なのである。しかし、誰よりも不幸であり、誰よりも憤りをその胸の内に積もらせ続けた人間でもあった。

この本を最初に読んだのは確か大学生の頃だったが、その時は「こじらせまくった自尊心の末路」くらいにしか思ってなかった。しかし、今読むとまた違った印象を受けた。

このセリフからもわかるようにフョードルは自分を「卑劣」で「愚か」と考えている。自分の言動や行為を理解しているし、他人が自分をそう見ているのも知っている。でもそれは変えようのない自分の本質なのだ。どうしようもないことなのだ。だからこそもっと「卑劣」で「愚か」な行為や言動をとることで、そんな自分を必死に守っている。それと同時に彼を嘲り笑う他人に対して、ひとつの真実を突き付けるのである。

「俺は自分の愚かさを嫌というほど知っているぞ、でもお前らは自分というものを、自分の愚かさを何ひとつ知らないだろう。いや、うすうすわかっていても目を背けているのさ。俺はお前らの本当の姿なんだよ、さあ、目を開けてこの俺を、滑稽な道化者をよく見ろ!」

そんなフョードルの叫びがこのセリフの奥には隠されている。彼は自分をどうしようもなく恥じている。道化の裏には、なんともしがたい羞恥心がある。恥知らずだから醜態をさらすのではない。恥じているからこそ、より愚かなふるまいをして、彼を嘲笑する人間を逆に嘲笑しているのだ。他人をあざ笑うことで、自分の愚かさから目を背け続ける人間たちに真実を突きつけるのである。なんとも悲しいふるまいのように感じるが、これもまた人間のひとつの姿なのだろう。

「恥の多い生涯を送って来ました」と「人間失格」で太宰は書いているが、恥を知らない人間はいともたやすく他人を嘲笑する。そうすることで、自分自身を「まともな人間」であると無意識のうちに刷り込ませるのだ。そういう人間にとって羞恥心とは単に外に、世間に対して向かっていくものであり、内に、自分自身に向くものではない。「人間失格」の大庭葉蔵も、フョードルもそれは自己へと深く沈んでいく。両者とも正反対のようでいて、根本的に似ているように感じる。表現方法が違うだけなのだ。そして、どちらも読むものにひとつの問いを投げつける。

御覧の通り、わたしはどうしようもない人間です。

でも、あなた自身はどうなのでしょう? と。

フョードルを見てバカにすることは、いともたやすい。しかし、その嘲笑はその瞬間、自分自身にも向けられるべきものである。そういう人間は自分の中に恥を見出す。恥とはゾッとする感情でもある。自分の中にゾッとするようなものが潜んでいることに、その瞬間、気がつくのだ。一方で嘲笑し続ける人間もいる。それもまた人間の姿なのだろう、と思う。

なんとなく、山へ

しばらく山で過ごすことにした。テントを張って寝泊まりするのだ。できれば大みそかくらいまでいたい。

都会で過ごしていると、時々山に篭りたくなる。

そんな風に思い立ち、荷物を詰めて電車に乗った。

向かう先は母の生まれた村の山である。

山と言っても母の生まれた村にある山の中腹にある小さな土地で、元々祖母の畑だったところだ。

祖父母はもう他界しているので、長い間そこは荒地になっていた。

何度か祖母について行ったことはある。栗を拾ったり、みかんを取った記憶がうっすらと残っている。

20年以上放置されていた土地に再び足を踏み入れた時の写真である。この時も年末だった。

ふもとの村から30分程度山道を登り、途中獣道をかき分けていく必要があった。祖母はほぼ毎日、この道を何往復もしていた。そんな場所である。

その日はキャンプごっこをして帰ってきたが、それ以来、頭のどこかでこの場所のことが残り続けていた。

息子が生まれてからは、この子が大きくなったらここで自然と触れ合えたらいいなあという思いがむくむくと湧き出てきた。整えられた綺麗な自然ではなく、できるだけありのままの姿が良い。自然は美しさだけでなく、時に傲然とした威圧感があり、山にいるものに覚悟を迫ることがある。自分よりも遥かに大きなものを畏怖するということを教えてくれる。特に夜の山は昼のそれと全然違う。そんな自然の中にいると、人間は謙虚にならざるを得ない。

そんな場所に身を置くことで、何かを感じてくれたいいなと思っている。子供のアンテナは鋭く、頭は柔らかい。色んな場所で色んなことを感じて考えてほしい。まあ、まだ4歳なのでまだ先の話なのだが。

そんな想いを抱きつつ、ノコギリとオノを手に数年かけて整地してきた場所である。

もちろん電気も水道もない。人もめったにやってこない。しかし、携帯の電波はかろうじて届く。これは息子を連れて行く時の絶対条件で、電波が届かないと何かあった時に助けを呼べないからである。

そんな感じで手を入れた土地に泊まるのは、実は今回で2度目である。1度目は勢いで行けたが、2度目である今回は割とドキドキしている。

1度目の山籠りの写真。この時は働いていたので1泊だけした。

そんなわけで、よく山籠りしている風を装っていたが、実はまだ山で寝泊まりする経験は、キャンプ場を除けばそんなにないのである。ドラクエで言うと、アリアハンあたりをうろついているレベルである。ドラゴンボールで言うと、レッドリボン軍と戦いはじめたあたりである。

そんなこんなで、文明社会の恩恵を浴び続けている男が明日からその文明と少しだけ距離のある生活に身を置く。

理由は色々ある気もするし、何もない気もする。なんとなく、そうしなければいけないような気がしたからだ。

そう、なんとなくなのである。

もう半ば開き直りつつ、なんとなく生きてみようと思っている。

そういう人生もいいではないか、と思えるようになってきた。

鼻の奥にある冬の記憶

冬は曇り空が良く似合う。

冬の曇った空はところどころ白くて、ところどころ銀色ねずみのような色をしている。どこか退廃的で、しかしどこか荘厳な雰囲気がある。

そのうすぼんやりとした空気に包まれて、空との境界があいまいになった街を眺めるのが好きだ。街が、そして自分が世界から孤絶したような気分になるからだ。

私はアパートの5階の部屋に住んでいるのだが、この建物は高台に建っているため遠くの方まで見渡すことができる。

私の住む都市で一番背の高いビルが、ベランダの向こうにそびえたっていて、そのさらに向こう側に息子の住む街がある。息子の街も冬の空気に包まれて、その中で息づいている息子の存在を感じる事ができる。

冬は街の喧騒がよく聞こえる。

電車が線路をリズムよく叩く音、車のせわしないエンジン音、近くの神社の木に集まる鳥たちの声、カラスの少し間の抜けた声、それらが冬の空気と一緒くたになって流れ込んでくるのも好きで、寒いとわかっていても思い切り深呼吸をしてしまう。

鼻の奥がツンとする、そのミントみたいな感覚が体全体に深々としみこんでいくと、「冬なんだなぁ」と実感するのだ。

風が吹くと、晴れ間がわずかに見えた。

冬の晴れた空も、水彩絵の具みたいな澄んだ淡さがあって好きだ。曇り空の隙間から少しのぞいているくらいがちょうどよい。そう、やはり私は冬の空が好きなのだ。

そのうち足の裏から冷気がしみ込んできて、「ああ寒い寒い」と独り言をつぶやきながら窓を閉めて部屋の奥にすっこむ。

冬の空気は、それでもやはり鼻の奥に残っている。

それは色んな冬の記憶を呼び覚ますスイッチとなる。

寒いのだけど、暖かい妙な記憶なのである。露天風呂から夜空を見上げるような感覚に近い。

そう考えると、あらためて四季のある国に生まれてよかったなぁ、とつくづく思うのである。

誰かのサンタになるということ

息子のクリスマスプレゼントを買った。

まだ早いが、ギリギリになってあせるよりはいいかなと思って毎年11月には用意するようにしている。

息子も今年で4歳となり、去年くらいから自分でほしいものを言うようになった。

さすがにまだサンタの存在は信じてくれているようなので、プレゼントのリサーチがてら、親の代筆でサンタさんへの手紙を書いてもらっている。これも去年から始めた。

一応返事もサンタさんから、という体でポストに入れて息子に渡している。

今年からは「クリスマスの晩にサンタさんが来てくれるみたいだから、何かお礼を置いておこう」と提案しようと考えている。息子がお礼に何を置くか今から楽しみだ。

ちなみに去年のリクエストは「かっこいい車のレゴ」だったが、今年は「操縦できるラジコンのスポーツカー」がいいらしい。しかも「リアウイング(後ろについてる羽みたいなやつ)ついてて、色は赤ね」と細かいオーダーもすかさず入れるようになった。そして書き終わると、「ちゃんと赤い方のポストに入れるんだよ、忘れずにね」と父に念押すようにもなった。

赤い方じゃないポストがあるのかわからないが、とにかく去年より成長しているようだ。

ラジコンに関して私は何の知識もないので、購入にあたり色々とリサーチした。すぐ壊れるものをあげてもかわいそうだなあと思うし、せっかくなら長く遊べるものをあげたいからだ。

その結果、よさそうなものを見つけた。キョウショウエッグという国内メーカーのラジコンである。Youtubeでレビュー動画も見つけた。その気になれば大抵の情報は手に入るのが今の世の中である。

対象年齢が6歳からだが、息子のリクエストはクリアしている。4WDでドリフト走行もできるらしい。国内メーカーで故障しにくそうな点も良い。息子くらいの年の男の子は、遊び方がどうしても荒くなってしまうからである。

これをさっそく元妻に報告するが、「対象年齢が高くて操縦が難しそう」と難色を示した。「遊んでるうちに慣れるし、子供って案外器用」とひそかに思ったが、何も言わないことにした。彼女の意見は絶対なのである。これは離婚前も後も変わらぬ鉄則である。

そこで、他にも探してみると、対象年齢4歳のカーズのラジコンや中国メーカーのラジコンもあった。しかし、初期不良やすぐ壊れるとのレビューが多かったので躊躇してしまった。

割と操作しやすそうなのを見つけたが、そもそもスポーツカーではない。

そういうことをLINEで元妻に報告すると、しばらく間があったのち「本人に聞いた」と返事がきた。運転しやすいパトカーのほうがいいとのことであった。

(赤いスポーツカーじゃなくてもいいの? まさか、ゆ、誘導しよったのか……)と思わず、(やりやがった)と勘ぐったが、どうやら息子は操縦感を楽しみたいとのことらしい。なるほど、ならば仕方ない。スポーツカーはもう少し大きくなってからでもいい。実は父もプレゼントにかこつけてドリフト走行できるラジコンで遊びたかったのだ。そういう願望があったことは否めない。

そういうわけで、今年は「うんてんしちゃお」というシリーズのラジコンパトカーに決定した。これもYoutubeで動画があったので、確認した。割と本格的なギミックもあり、操作性もよさそうだった。まあ、大丈夫だろう。

私が子供の時も、両親が同じように悩みながらプレゼントをくれたのかなあと思いながら、1円でも安く買える方法を探してさっそく購入した。電池がたくさんいるようなので、予備も含めてそれも用意した。

親になって気づくのだが、子供のためになにかをするということは、親にとっての喜びである。それも今までに経験したことのない種類の喜びだ。

上手く言えないが、心の底からじんわりと温めてくれるような喜びなのだ。それは、ずっと後まで残り続けてくれそうな暖かさだ。誰かのサンタになるということは、そういうことなのかもしれない。

しかし、喜ぶからといって、なんでもしてしまうのはもちろんよくないのである。が、ついついサービスしてしまうのだ。

さて、あとは本番の演出が肝心だ。それも今から色々と考えてある。3つくらいプランがあるのだ。

息子よ、驚くがいい。

今からクリスマスが楽しみなのである。